國中時期,由於念的學校裡客家及閩南人分別佔了六成及四成,而由於萬巒是客家六堆中的先鋒堆,屬於較強悍的一支客家族群。因此,小時候經常聽聞關於閩客械鬥以及村民力抗客家移民可歌可泣的戰鬥事蹟。而我們隔壁正是一個客家村,兩村直到我小時候還存在著若干世仇。

小時候最常做的冒險,就是一群小孩跑到隔壁村罵客語粗話叫囂、丟石頭,緊接著就是對方一群人也同樣回敬三字經及石頭,雙方甚至還相互越界挑釁,玩起你追我打的遊戲。跑慢的,可能就得面臨被逮後的一場圍毆了。

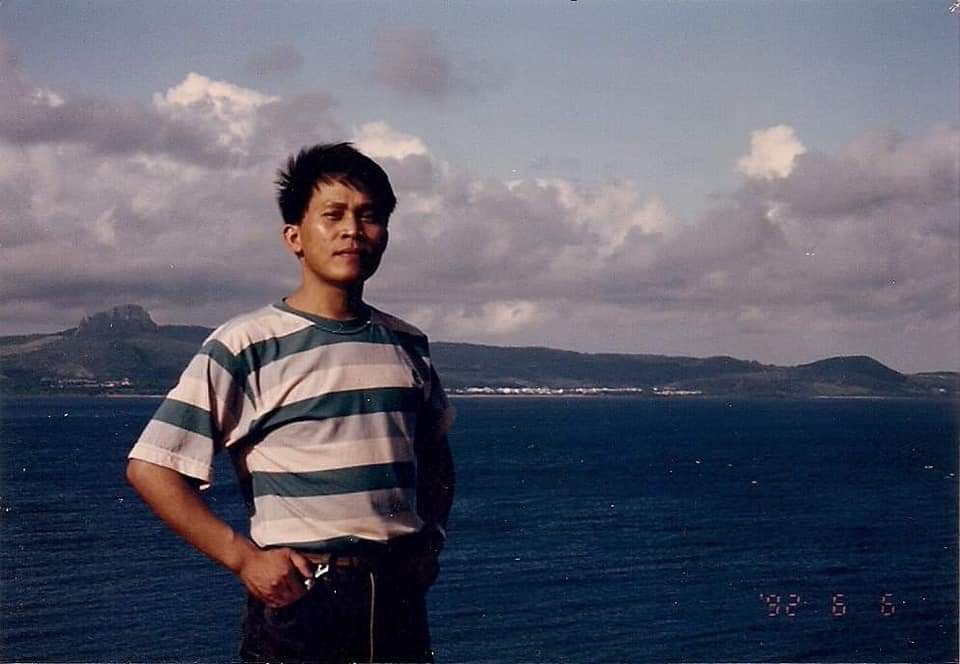

在唸書時期,我們即一直被嘲笑是番仔,因為在多數客家及閩南兩種族群中,還有一種像我們長得像原住民,但嘴裡說的卻是閩南話的少數族群,看似被歸類為閩南人,但卻又與其他閩南人長相不同。我們這群人聚集在沿山公路旁,是與泰武、來義鄉原住民部落毗鄰的兩個村,以萬金天主教堂為界一分為二,兩村人幾乎都姓潘,是平埔族後代。至於「潘」姓則聽說是清朝時期皇帝的賜姓,只因為我們過去是與原住民一樣,沒有姓的,但我們卻又是一群被漢化很深的所謂「熟番」。

從小,認同問題一直是我們每個人內心裡的障礙。當我們詢問家中老一輩人說:「我們是不是原住民?為什麼外面的人總是喜歡稱呼我們是番仔、傀儡仔或山地人?」

而家中長輩也總是厲聲駁斥的說:「你那麼喜歡做番仔嗎?做番仔甘有對你比較有利,為什麼要這麽問?我們是福佬人!」

但是,我們很清楚,我們是長得像原住民的福佬人。

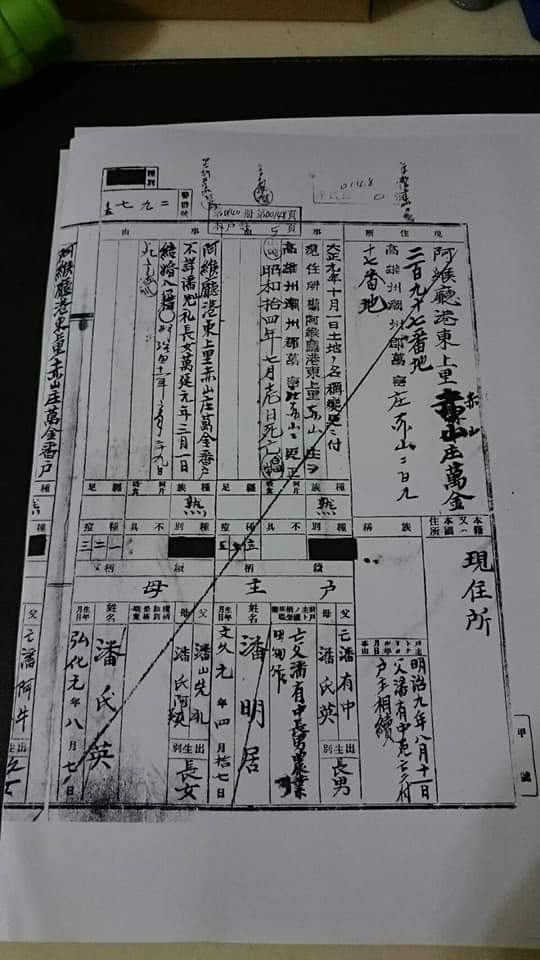

直到有一天,我在調閱早期的戶籍資料尋根時,終於在祖父母的資料上,看到種族欄位被寫上「熟」字,進而確認了自己平埔族的身份,後來更進一步了解我們是平埔馬卡道族的後代,如今也終能坦然接受這個事實。長大後進入社會求學工作,經常會遇到很多原住民朋友熱情的用母語向我打招呼,問我是排灣抑是魯凱族,而我也能坦蕩的說自己是失去母語的平埔族,更能以身為原住民而感到光榮。

我是純種的平埔族人,因為我還留有平埔人該有的銳利五官、黝黑的皮膚,以及在身體內流淌的平埔族人血液,所以,我可以驕傲的說,自己是珍貴的活化石。因為,從我的下一代開始已經與其他種族融合了,未來在我死後,你將再也看不到真正平埔族人的長相,而只能在博物館內憑弔、緬懷了……。