往往在我們心中最想丟棄的,卻總是丟不了,除非狠心丟棄;而當我們最不希望丟掉的,卻掉了——譬如良心——那或許是深藏在內心,永遠缺失的那一塊不及的救贖⋯⋯

我讓自己從一個朋友的生活中消失。我以為自己自由了,但其實自己一直被囚在良心的牢籠裡。

四十幾年過去了,那在我腦海裡似乎已經封存的記憶,此刻竟以突襲的姿態向我撲來,難道是一種良心的反撲,抑或邁入初老後必然會的救贖?

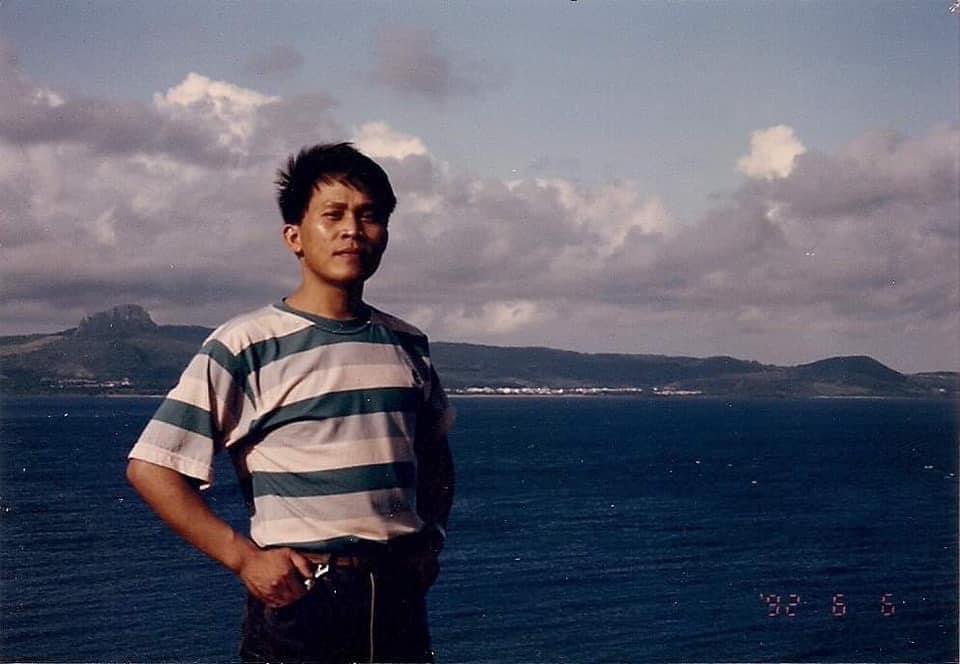

四十多年前,不顧家人反對進入軍校就讀,而那也是我第一次離開故鄉遠行。官校畢業後,隨著抽籤分發而置身於離家約五百里遠的北部。後來因為認識了家住台北的女友,隨即讓北部成為我離開軍旅生涯後的人生下一個出發點。父母親相繼離世後,若非大哥大嫂還住在老家祖厝,或許也再難找到更為強烈的回鄉理由了——儘管我無不時時刻刻思念著家鄉——那個充滿童年回憶的地方。

每次年節返鄉,我總喜愛漫步行走在昔日的台糖產業道路上。筆直的鄉道路面已然鋪上柏油,兩旁蓊鬱茂密的光蠟樹與頭頂上方一線的藍色天空,形成一幅詩情畫意、美的令人屏息的綠色隧道。此情此景,讓一幕幕孩提時期在此流連玩耍的回憶,如潮水般一波波地湧來。

在兩旁整齊排列的桃花心木林中,有一長段約一米寬野草蔓生的小徑,在層疊堆積的落葉中,隱約看得到昔日早已因廢棄而荒蕪的運糖鐵道。在七〇年代以前,車台在裝滿採收的甘蔗後,即等待著小火車載往位於屏東的糖廠。火車行進的過程中,沿路都會有一群小孩追著火車跑,為的是拔下車台內的白甘蔗,帶回家充當水果及零食與家人共享。

而屬於我的鐵道記憶,不只有快樂天真的童年,也有一段我不願去憶起的往事,以及一位似乎讓我刻意想去淡忘的人——他叫阿陣。

從國小直到高中,我一路陪伴著阿陣上學放學——一個小時候被台糖運糖車廂壓斷一條腿,從此必須用單腳走路的同學——長久下來,他早已習慣我在旁陪他走路上學,儘管後來上了國中,他也裝上了義肢,我們也都改騎自行車上學,他因此更需要我跟在身後協助他處理緊急狀況,照顧他的安全。從此,我遂成了他每天必須的依賴,就連高中聯考他也都刻意跟隨我考上同一所學校,為的是不讓我從他的生活中消失。

當我逐漸邁入青春期,眼光開始不時會停留在心儀異性的一顰一笑時,心裡卻總有股莫名、也說不上來的淡淡哀愁——原來我並沒有完全的自由,因為我上學放學的時間都被綁在阿陣身上。屢次我亟欲擺脫,但良知始終總讓我退縮。

渴望擁有的個人自由,並幻想時刻浸淫在戀愛氛圍中的我,逐步強烈左右我的意志,於是我決定消極反抗,刻意用各種理由,讓自己沈迷於社團活動以及放縱的自由生活中,說是讓阿陣習慣沒有我的協助而能自力更生,其實是早已厭煩那種長期被依賴的不自由感。甚至後來直接消失在他的生活中——念軍校,讓他沒有機會繼續跟著我。

前年回鄉,從家人口中聽到阿陣過世的消息,於是這段令我不堪回首,也不願去記憶的往事,逼迫著自己必須去面對,也是我對自己這一生中一段自我救贖的反思。

諷刺的是,為了擺脫不自由,卻反而掉入了軍校這個不自由的境地。